DPFの目詰まりを予防!DPFに備わる「再生」機能とは?DPFの再生方法についても解説!

昨今の排ガス規制の強化により、ディーゼル車には欠かせない存在となっているDPF装置。

現在のディーゼルエンジン車のほとんどすべての車輌に搭載されており、排ガスに含まれる有害物質であるPMの低減に貢献しています。

PM対策としての役割を果たすDPF装置ですが、長年の使用や継続的な使用により、PM(スス)を捕集し続けていくうちにフィルターが劣化していき、目詰まりを起こしやすくなります。

目詰まりを起こしたDPFは、本来の機能が発揮できず、煤を捕集できなくなるため、大気中にはクリーンにできなかった有害な空気が排出されてしまいます。

このような事態を防ぐため、DPF内部には捕集したPM(スス)を燃焼する再生機能が備わっています。

この記事では、DPFに備わる「再生」機能と再生方法について、DPFの役割や仕組みも交えながらご説明していきます。

DPFの役割

DPF(Diesel Particulate Filter:ディーゼル微粒子捕集フィルター)とは、ディーゼル車の排ガス中に含まれるPM(スス)を捕集して除去を行い、大気中への排出を防ぐ装置のことです。

一般的にはエンジンとマフラーの間に装着されており、PM(スス)の排出を抑制するという重要な役割を果たしています。

構造上、ディーゼルエンジン車は燃料に軽油を使用するため、燃焼の際に不完全燃焼を起こすと有害物質を発生させてしまいます。

有害物質のほとんどは気体ガスですが、その中にはPM(Particulate Matter:微粒子状物質)という固体物質も含まれています。

PMは別名「スス」とも呼ばれ、実態としては燃料である軽油が燃え残ったために生じた物質です。

固体物質ではあるものの、粒径が100分の1mm以下と非常に微細な粒子であることから、排出されると大気中で浮遊します。

我々の目には黒煙として見えますが、浮遊したPMを大量に吸い込んでしまうと、喘息や気管支炎、肺がんなどの健康被害を引き起こす恐れがあるため、人体に悪影響を及ぼす物質とされています。

近年排ガスによる健康被害や環境問題の軽減が重要視されている中、DPFはディーゼル車のPM対策に欠かせないものとなっています。

DPF再生とは

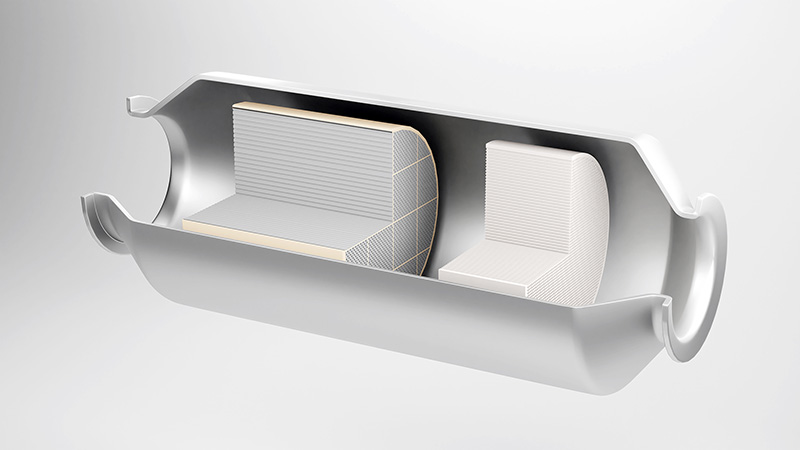

DPF本体は一見すると円柱の形をした物体に見えますが、内部はハニカム構造と呼ばれる正六角柱を隙間なく並べた構造をしており、蜂の巣のような見た目をしています。

材質は多孔質のセラミックで出来ており、側面には気孔と呼ばれる小さな穴が無数に空いています。

出入口が交互に塞がれた形状になっているため、エンジンから出てきた排ガスはフィルタ内部へと流れ込んだ後、この多孔質のセラミック壁を通ることになりますが、固体物質であるPM(スス)だけはこの微細な穴を通過できずに分離されてフィルター内に蓄積されるようになっています。

このような作りにより、PM(スス)を捕獲して閉じ込め大気中へ放出しないようにしますが、フィルター内に蓄積された煤が一定量を超えると、DPFは目詰まりを起こしてしまいます。

DPFの目詰まりは、PM(スス)の捕集力を弱めるだけでなく、排気の流れの悪化によりエンジンの出力低下やエンジンフィルターの損傷などといったエンジン系のトラブルを誘発する恐れもあるため、車輌トラブルの要因になりかねません。

そのため、DPFにはフィルター内で堆積されたPM(スス)を燃やして除去する機能がつけられています。この機能を「再生」と呼びます。

DPFは自己再生機能を持つことで、フィルター内に捕集したすすを定期的に燃やして除去を行い、目詰まりを予防しています。

DPFの再生方法

DPF再生には主に3種類の方法があります。

自動再生とは、走行中の車輌が自動的にDPF内のPM(スス)を燃焼させる再生方法のことです。

走行中にDPFフィルター内に一定量のPMが溜まり、排気温度が一定以上になると、コンピューターが自動で燃焼を開始し、フィルター内に堆積したPM(スス)を効率よく除去してくれます。

短距離走行が多い車輌では、排気温度が十分に上がらないことで、自動燃焼が行われにくい傾向がありますが、一方で長距離運転や高速道路での運転が多い車輌では、走行中にエンジンの温度が高まりやすいため、自動燃焼(自動再生)が行われ、DPFフィルターも詰まりにくくなります。

この自動再生は、通常走行時に行われることから、ドライバーは運転中に意図的にDPF燃焼を行う必要がなく、運転手の負担も軽減されます。

ただし、自動再生中にエンジンを切って車輌の走行を止めてしまうと、自動燃焼も止まってしまうため注意が必要です。自動燃焼が途中で止まると、DPF内部に溜まったPM(スス)が完全に燃えきらずにフィルターが詰まる原因になります。

そのため、自動再生が終わるまではエンジンを切らずに走行し続けることが大切です。

手動再生とは、ドライバー自らが意図的に行う再生方法のことです。

DPF内に溜まっているPM(スス)が多い場合は、自動再生が正常に機能しません。

その為、チェックランプ(警告ランプ)が点灯します。

この場合は意図的にPM(スス)を燃焼させる必要があるため、手動再生を行う必要があります。

手順としては、車両の走行を止めて安全な場所に停車させ、エンジンをアイドリング状態(エンジンをかけたまま車両を走行させない状態)にさせます。

高回転のアイドリングを行った後、インジケーターランプとDPFボタンを押して手動再生を開始し、再生が完了するまで待ちます。

手動再生が終わるとチェックランプの点灯が消え、フィルター内に堆積した煤の除去が完了します。

強制再生とは、ディーラーや整備工場で強制的に行う再生方法のことです。

自動再生が正常に行われない場合や、DPF内にPM(スス)が過剰に溜まり手動再生が上手くいかない場合に行う手法とされています。

この場合は、ディーラーや整備工場に車輌を持ち込み、専用の機械を使用してもらうことで、DPF内部を強制的に600度まで上げ、残留している煤を再燃焼して強制的にPMを除去します。

短距離走行を頻繁に行う車輌は、長距離走行車に比べてエンジン内部の温度が上がりにくいことで、自動再生が行われにくい状態にあります。

そのため次第にPMの堆積が進んでいき、強制燃焼が必要となる場合が多くなります。

強制再生は、回数を重ねて何度も行うと、DPF内の触媒が溶損してしまう可能性も高くなるため、DPF自体には大きな負担がかかりますが、DPFの寿命を延ばすためには重要な手段です。

DPF洗浄というエコな選択肢

DPFは、自己再生機能を持つとはいえ、長期間の使用や運転状況によっては、再生が不完全な状態が続き、目詰まりを起こしてしまうことがあります。DPFが目詰まりを起こすと、エンジンの出力低下や燃費悪化、重大な場合には、排気ガスの流れが悪くなり、フィルターが損傷(ひび割れ又は焼損)する事やエンジンが停止してしまうといったトラブルに繋がる可能性があります。

例えば、ストップ&ゴーを頻繁に繰り返すトラックやバスの場合、DPFが目詰まりを起こしやすい傾向にあります。 DPFの定期的な洗浄は、目詰まりによるエンジン性能の低下を回復し、燃焼効率の向上と燃費改善に繋がります。DPF洗浄は、DPF交換に比べて廃棄物が出にくく、環境負荷を低減することができます。また、DPFの寿命を延ばすことで、長期的に車両の維持費を削減することができます。

DPF洗浄なら、欧州・米国で30万件以上の実績を持つ「Ceramex社」の技術を用いた洗浄を行う「リトラス・セラメックス」にお任せください。この技術は日本でも特許取得済みです。

精製水と圧縮空気を併用するリフレッシュシステムは、ススや灰などの有害物質を高レベルで除去し、短時間で洗浄・乾燥を行います。

赤外線や光検査による徹底的な点検、空気流速試験による流量・流速測定と検査レポート発行など、10万件以上の豊富な実績が信頼の証です。この技術は日本国内でも特許を取得しています。

長年の経験と実績に基づいた確かな技術で、お客様の愛車をサポートいたします。DPFのことでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。専門スタッフが、お客様の車両に最適な洗浄プランをご提案いたします。DPFの目詰まりでお困りの方は、ぜひお問い合わせください。